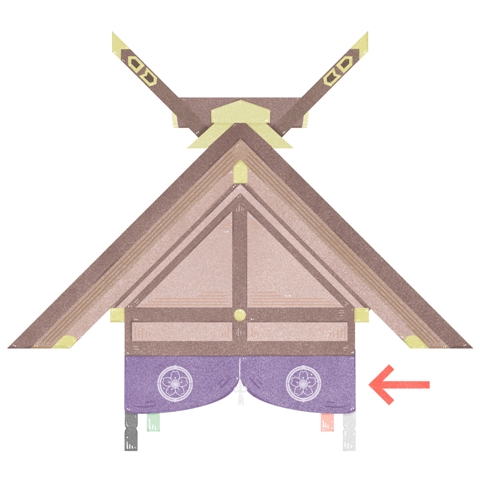

水引幕

「

水引幕は、黒房の位置から張り始めて、青房、赤房、白房の順に張り、最後に黒房に戻るのが決まりになっています。

本場所や巡業などの土俵の場合、水引幕は4つの面それぞれに相撲協会の桜の紋章が2つずつ白く染め抜かれ、真ん中を

屋形に水引幕が使われるようになったのは、江戸時代の寛永年間(1748~1751年)だと伝えられています。1895年(明治28年)から陸・海軍が水引幕を寄贈するようになりました。

まとめ

・「水引幕」とは、吊り屋根の下に、四方を取り巻いて張られた紫色の幕のこと