十両

相撲用語「

十両は、「十両二枚目」「十両三枚目」…のように、十両の地位を枚数で示されます。数が増えるほど十両のなかでも地位が下になります。

定員 28名

SCROLL

十両の名前の由来

江戸相撲の番付では、「十両」という地位はありませんでした。(番付の最上段に最高位の大関から前頭、番付の上から二段目に幕下が記載されていました)

十両の地位ができたのは、幕末から明治初期にかけて。幕下の上位10枚目までの力士に給金10両を与え、関取として待遇したことに由来するといわれてます。しかし、この由来が正しいのか、実ははっきりとわかっていません。

SCROLL

十両になったらできること

本場所では

・仕切りに入る前に水をつけてもらえる

・塩をまくことができる

・

・化粧回しをつけての土俵入りがある

・絹の

・明け荷を使える

生活面では

・協会から月給が支払われる

・羽織

・付け人がつく(2~3人)

・相撲部屋では個室を与えられる

・故郷に後援会ができる(かもしれない)

十両になると、一人前の力士である「関取」としての扱いを受けます。しこ名の下に「〇〇関」と敬称をつけて呼ばれるのも十両になってから。

しかし十両に1度上がったからといって、この先ずっと関取待遇が続くわけではありません。負けが続けば当然「幕下」へ降格し、待遇も元に戻ります。

SCROLL

十両の取組について

十両になると、本場所15日間、毎日相撲を取ります。

十両まで上がれるのは、入門して10人に1人程度の割合になります。

SCROLL

幕内へ昇進する目安

・十両の上位で勝ち越し

※幕内力士の各成績・引退者の数などによって昇進できる人数は毎場所違います。

SCROLL

実は、十両も前頭

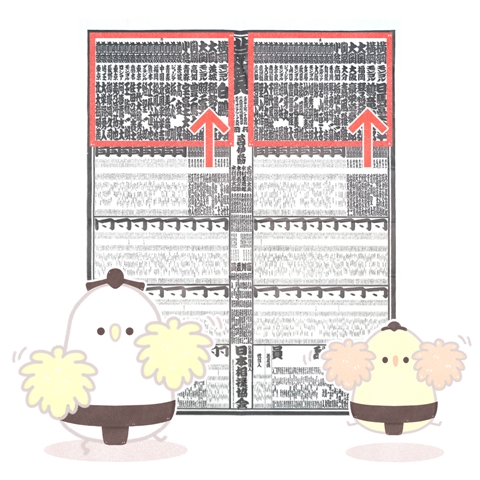

十両は、番付の上から二段目に書かれています。そして、十両力士の出身地の上に、それぞれ「前頭」と地位名が書かれています。

前頭といえば、幕内の平幕力士を思い浮かべます。しかし、もともと前頭は「前相撲の頭」という意味でした。つまり、横綱、大関、関脇、小結、という特別な呼び方がある「役力士」をのぞけば、序ノ口以上はすべて「前頭」だったのです。

そのため番付には、十両力士にも「前頭」と書かれているのです。

SCROLL

まとめ

・「十両」とは、番付で「幕内」の次の地位のこと