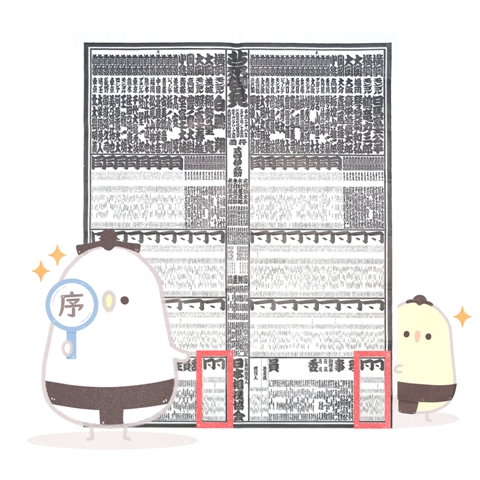

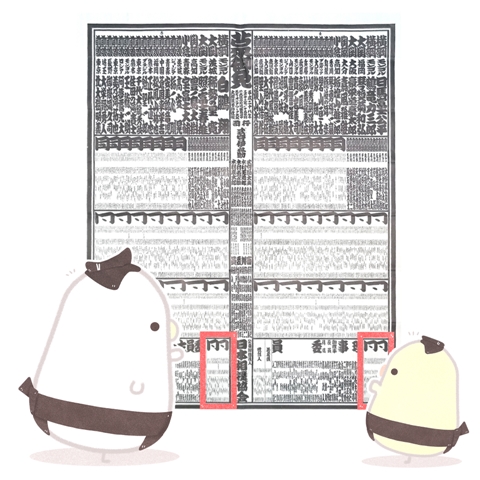

序ノ口

「

江戸時代の勧進相撲の番付では、出世の

序ノ口は、「序ノ口二枚目」「序ノ口三枚目」…のように、その枚数が増えるほど序ノ口のなかでも地位が下になります。

序ノ口の時点でしこ名をつける場合もありますが、本名で土俵に上がることも珍しくありません。

定員 なし

序ノ口の取組について

序ノ口は、本場所15日間のうち7番の相撲を取ります。序ノ口で少し勝てば「

しかし、序ノ口ですべての取組を休めば、番付外の「前相撲」へ降格します(不戦敗も含む)。

ただし、序ノ口では一番でも相撲を取れば、勝っても負けても翌場所も「序ノ口」のままでいられます。そのため、ケガや病気が完治していなくても、降格して番付外にならないよう、一番だけ相撲を取る力士も多いようです。

実は、序ノ口も前頭

序ノ口は、番付の一番下の段に書かれています。そして、序ノ口力士の出身地の上に、読めない不思議な漢字が書かれています。

これは「同」の漢字を略した文字です。

この「同」とは、十両以上の力士に、ひとりひとりきちんと書かれている「前頭」と同じという意味の「同」です。

前頭といえば、幕内の平幕力士を思い浮かべます。しかし、もともと前頭は「前相撲の頭」という意味でした。つまり、横綱、大関、関脇、小結、という特別な呼び方がある「役力士」をのぞけば、序ノ口以上はすべて「前頭」だったのです。

そのため番付には、序ノ口力士にも「前頭と同じ」という意味の「同」の文字が略して書かれています。

まとめ

・「序ノ口」とは、番付が一番下の地位のこと

・序ノ口は、本場所15日間のうち7番の相撲を取る